ブログ

Blog

コロナ禍でも歯止めの利かない東京一極集中を生かす政策について(前編)

2021.08.18

未指定皆様こんにちは。

よくニュースなどで大都市から地方への「コロナ移住」という言葉を耳にしますが、人口動態によりますと東京の一極集中が加速しているようです。

これはポストコロナでも続くと見られ、人や企業の集積を活用する方策が求められています

本日は「コロナ禍でも歯止めの利かない東京一極集中を生かす政策について(前編)」というテーマで東京大学大学院経済学研究科教授 佐藤泰裕先生のお話をします。

図1のとおり東京、大阪、名古屋などの急激な高度経済成長した大都市への人口集中は1970年代に落ち着いきましたが、バブル期崩壊後の一時期を除いて東京では、人口流入が進んでおり一極集中となっています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行が人の動きを変える可能性をもたらした。

総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」によりますと、外国人を含む移動者数の集計を開始した2013年7月以降初めて2020年5月、東京都では転出超過となりました。

その後も断続的に転出超過が続き、大都市から地方への「コロナ移住」といった言葉も耳にするようになりましたが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県からなる東京圏全体で見ると、2020年の1年間では前年比で約5万人減少したにもかかわらず、トータルでは約10万人の「転入超過」という結果となりました。

さらに詳しく見てみると「コロナ移住」が生じていると言われた東京23区ですら、約13000人、東京都では約31000人の転入超過が起きている。

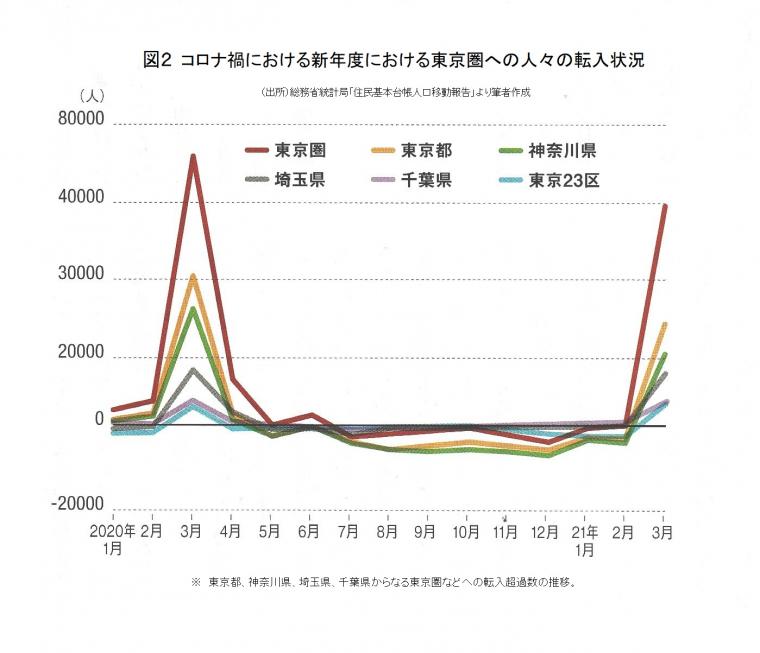

図2では2020年1月~2021年3月までの月別の転入超過の動きを示していますが、東京圏への転入超過99000人のうち残りの68000人が神奈川県、埼玉県、千葉県への流入である。

2020年3月に東京都および23区への大きな流入が生じ、その後は断続的に転出が生じたが、3月の流入が大きかったため、年通算で見ると転入超過という結果になり、神奈川県、埼玉県、千葉県でも同様の推移を経て、結果的に3県で60000人を超える転入超過になりました。

以上の動きは2019年までの東京への大きな流入とは異なるものの、コロナ禍であっても、新年度に向けて生じる新社会人、進学などによる人の動きは止められないことを示しています。

事実、緊急事態宣言の出ていた今年2月、3月も、東京圏全体で転入超過という昨年同様の結果となりました。

さらに変化は都市圏内部で起こっており、中心部への集中圧力が弱まり、郊外が拡大していることを示していて、アメリカでも同様の変化が見られます。

日本において大都市への人工集中する背景には、産業構造の大きな変化によります。

高度経済成長期には第一次産業から第二次産業も急拡大が生じ、その後、第三次産業も急拡大を見せました。

さらに近年のグローバル化とIT化により、必ずしも自社工場などの巨大設備がなくても、国際分業による生産、研究開発、ソフトウェア開発などを通じて、高付加価値を生み出せるようになり、このような近年の産業構造変化が、人や企業の空間的集積からの恩恵を増大させたと言えます。

人や企業が空間的に集まることで意図せずにお互いにそのメリットを享受できるということになります。

これを「集積の経済」と呼び、例えば、適切な人人材獲得や知識のスピルオーバー(拡散効果)、財やサービスの多様などがそれをもたらす要因となります。

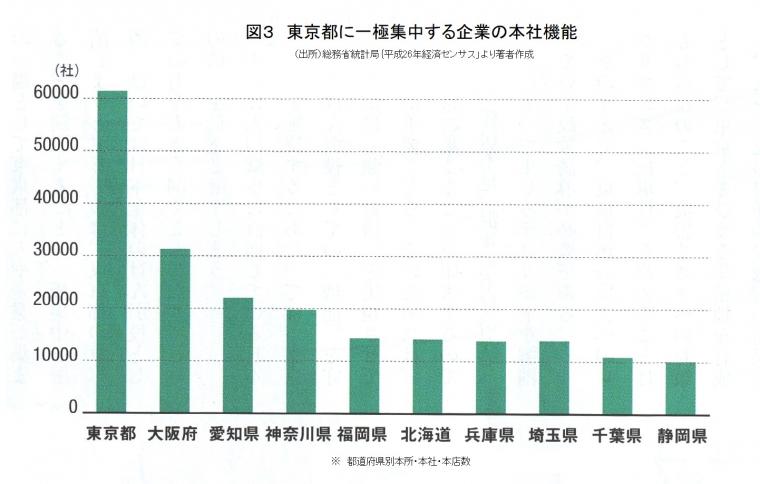

東京には中央政府の行政機能が集中している上、日本における国際的な玄関口であることもあって企業の本社機能も集中し、その集中が「集積の経済」通じ、さらに集中を引き起こすということなります。

その結果、図3のとおり東京都は2位の大阪府の2倍近い60000社以上の本社機能が一極集中している状況です。

もちろん、「集積の経済」は本社機能だけではなく、幅広い経済活動に恩恵をもたらすなど、あらゆる側面で東京への集中圧力を生じさせています。

その一方で、人や企業が集まることで長時間の通勤や混雑による「混雑の不経済」という負の問題も生じています。

新型コロナのような感染症は、人が集まることで自分が感染したり、他人に感染させる可能性が高まるということから「混雑の不経済」の一つとなります。

都市規模は「集積の経済」による集中圧力と「混雑の不経済」による分散圧力とのバランスにより決まりますが、長期的に見ると都市の間の相対的な人口規模は変わらなくなり、都市間で人口移動が起こらず安定した状態になりますと、都市の規模は過大を招くようです。

実は、人が流入し続けている東京は既に過大になっているのかどうかについては、実証研究ではエビデンスはなく結論が出ていない状況だそうですが、「大都市雇用圏」と呼ばれる通勤圏で定義した大都市圏を用いた分析によりますと、現在の「東京大都市雇用圏」は日本における他の都市部と比較して相対的に過大になっている傾向が強いようです。

東京直下型地震などの災害リスクを勘案すると、重要な機能が東京に集中していることで、日本全体が機能不全に陥る可能性があります。

このような東京一極集中が進展してきた中で、新型コロナウイルス感染症が社会に大きな影響を与えています。

1つ目は、感染症の流行自体の影響であり、2つ目は感染症への対策として新たな技術や習慣が生まれた結果、人々の生活や行動様式が変化することによる影響だそうです。

1つ目の感染症の流行自体の影響は、ワクチン接種が進むと軽微になると考えられますが、2つ目の感染症への対策として新たな技術や習慣が生まれた結果、人々の生活や行動様式が変化することによる影響では、感染症が収束した後のポストコロナの社会でも継続し定着する可能性があります。

実際、ある程度、感染予防対策としたリモートワークやオンライン会議システムなどのツールを用いたリモートコミュニケーションが社会的に受容されるようになりました。

こうした変化により「今後リモートワークの普及により東京から地方への移住が増加するという動き」は拡大するのだろうかという疑問が湧いてきます。

「リモートコミュニケーションツールの利用が都市部にどのような影響与えているのか」という点については都市経済学において、いくつか実証実験を行っております。

その一つとして、ベルン大学(スイス)ビュッヘル教授とエールリッヒ教授による電話網の発達や携帯電話の普及を対象にリモートコミュニケーションツールの利用と都市化との関係性を分析した研究があります。

2015年6月~2016年5月にかけて行われたスイス国営通信会社であるスイスコムの匿名化された通話記録のデータを分析した結果、多くの通話はごく近い距離で行われており、人口密度の高い場所にいる人ほど頻繁に長い通話をしていることが判明したそうです。

このことは、携帯電話のようなリモートコミュニケーションツールの普及は、人口密度の高い大都市へ人が集まることを抑制したり、人との対面でのコミュニケーションを減らすものではなく、あくまで補完する関係にあるということを示唆しており、コミュニケーションは都市化を抑制するものではなく促進効果があると言えます。

携帯電話と昨今多くの企業などが導入しているリモートコミュニケーションツールは、厳密には全く同じものとは言い切れませんが、テクノロジーの進化による新たなコミュニケーションツールという観点から、同列のものであると言えます。

またコロナ禍の収束を迎えることで、リアルとオンラインのハイブリッド型コミュニケーションの進化により、さらなるコミュニケーションを生みだし、新たなイノベーションを生む好機になる可能性も秘めています。

尚、現在リモートワークを採用している企業で、全く通勤が不要なケースはまれで、ほとんどがリモートワークの導入により通勤頻度を減らしているだけだと考えます。

これにより「混雑の不経済」である通勤時間、混雑による負担軽減効果にも繋がっていて、中長期的に考えると東京都心の企業に勤めるにあたり、通勤可能なエリアの拡大が生じると考えます。

図4のとおり人々が郊外に移住することで「東京大都市雇用圏」は拡大し、ポストコロナの社会においても依然として東京圏への集中圧力が弱まる可能性は低いと考えます。

東京圏が過大かどうか客観的な証拠がない状況下で、リモートワークの普及に見られるような最近の変化が「混雑の不経済」を緩和する可能性があっても、東京一極集中を阻止することは至難です。

また、東京一極集中を強制的に止めることで、将来の日本社会に大きな損失をもたらすとも考えられますので、「東京一極集中を活用する政策」という思考の方向転換が必要だと思われます。

今回はコロナ禍にある東京の現状について医療問題ではなく、人口動態を通してこれからの政策についてのお話で、大変、興味深い内容でした。次回も後編として引き続き佐藤先生のお話をさせて頂きます。