ブログ

Blog

「痒み」について(後編)

2021.06.08

未指定皆様、こんにちは。

本日は前編に引き続き「痒みについて(後編)」というテーマで、順天堂大学大学院環境医学研究所所長 高森建二先生による痒みのメカニズムや対策法についてのお話をします。

皮膚を原因とする痒みの多くは「末梢性の痒み」という種類のもので、C繊維の末端にある様々な受容体が、それに対応する痒み物質と結合して活性化されることで生じます。

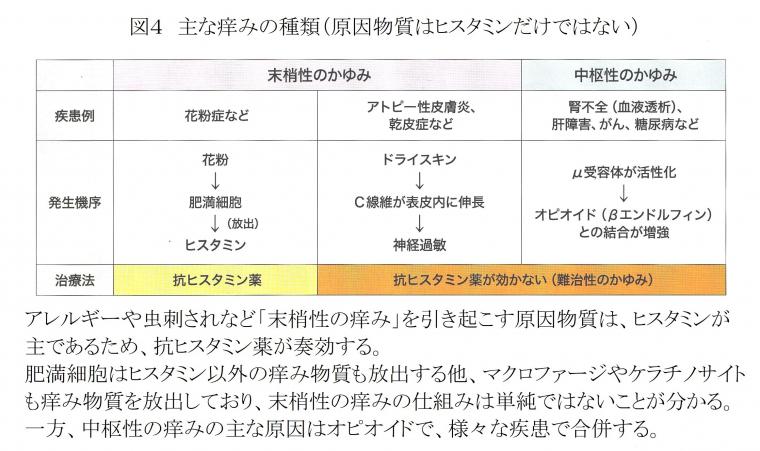

「末梢性の痒み」を引き起こす主な原因物質としてヒスタミンが知られていますが、抗ヒスタミン薬が治療薬として処方されるのが一般的で、花粉症の痒みの場合、肥満細胞から放出されるヒスタミンが原因ですから、抗ヒスタミン薬で治ります。

しかし、ヒスタミンの他、セロトニンやサイトカインなど痒みを引き起こす様々な原因物質があるため、抗ヒスタミン薬では効かない場合もあります。

図2で示したドライスキンを伴うアトピー性皮膚炎の痒みは、ヒスタミンは関与せず、神経伸長因子(NGF)と神経反発因子(セマフォリン3A)のアンバランスが原因なので、抗ヒスタミン薬では効きません。

また、皮膚に病変がなくても、痒みを感じることがあります。

図4のとおり「末梢性の痒み」に対して、何らかの内臓疾患を原因とする強くて持続的な病的な痒みは「中枢性の痒み」という種類のもので、肝障害、がん、糖尿病などの様々な内臓疾患には痒みが合併します。

順天堂大学医学部付属浦安病院で、潰瘍性大腸炎などの大腸疾患の患者さんを対象として、痒み、肌の乾燥の有無を調べた結果、「ある」という回答が多かったという結果にもかかわらず、通常の診療では全く問題にはなっていませんでした。

痒みは生命の危機に直結しないため、放置されがちですが、重篤な疾患に対するサインの可能性もありますし、ので、早期発見につながる可能性がありますので、痒みの有無に注意することは重要と考えます。

「末梢性の痒み」を引き起こす主な原因物質はヒスタミンですが、「中枢性の痒み」を引き起こす主な原因物質は「オピオイド」です。鎮痛作用がある代表的なオピオイドの「モルヒネ」には副作用として掻痒があります。

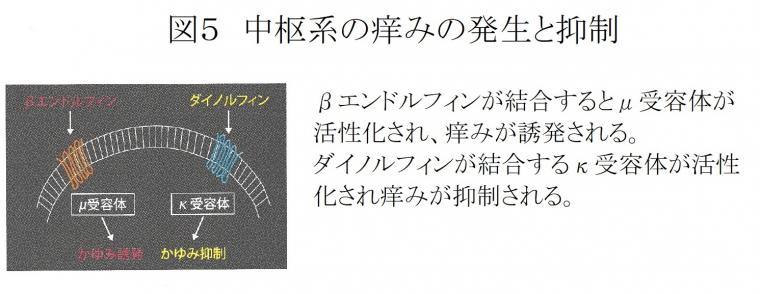

「オピオイド」は脳や脊髄にあるオピオイド受容体と結合します。

図5のとおり、βエンドルフィンというオピオイドペプチドがμ受容体に結合すると痒みが誘発され、ダイノルフィンというオピオイドペプチドがκ受容体に結合すると痒みは抑制されます。

「末梢性の痒み」とは異なり、抗ヒスタミン薬では治らない「中枢性の痒み」ではμオピオイド系が優位な状態ですから、κオピオイド系を優位する、つまりκ受容体を活性化することで、痒みを抑えることができます。

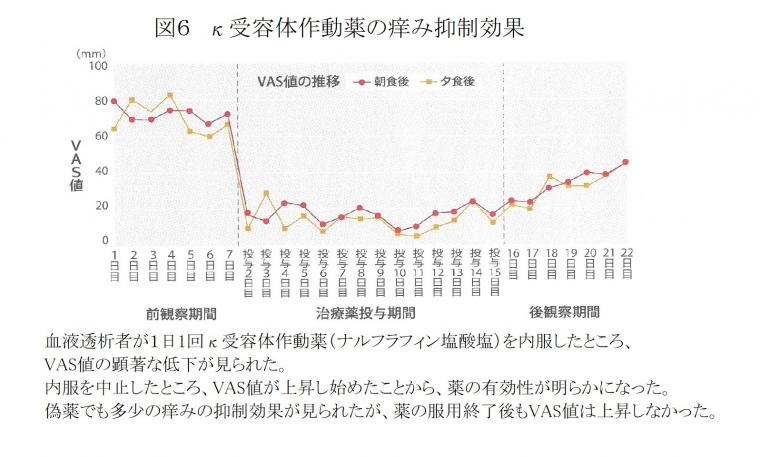

図6のとおりVAS値70~80の痒みが強い維持透析者が、κ受容体作動薬を1日1回服用したところ、VAS値が20程度まで低下しましたが、内服終了後はVAS値の上昇が見られたところから、κ受容体作動薬に効果があることが判明しました。

2009年、開発に協力した世界初の選択的オピオイドκ受容体作動薬(ナルフラフィン塩酸塩)が誕生したことで、約7割の血液透析患者は痒みに悩まされていましたが、QOLの向上に一役買い、現在、慢性肝疾患の痒みにも処方しているそうです。

従来の治療法では効果が得られない「難治性の痒み」は、患者さんのQOLを著しく低下させる上、学習意欲や集中力の低下、生産性の低下を招きますし、大きな経済的損失に繋がることがわかってきたことで、現在、遅れている痒みの研究が世界的で行われているようです。

そのような状況下で、2019年8月、世界で7番目となる痒み専門の研究拠点となる「順天堂大学かゆみ研究センター(Juntendo Itch Research Center/JIRC)」が設立されました。

開設されると、海外からの問い合わせに加え、「難治性の痒み」を訴える患者、加齢により代謝が低下したことで皮膚のバリア機能が維持できなくなり、抗ヒスタミン薬では効かない「乾皮症」を患った高齢者などが多いことが分かったそうです。

今後も、痒みに苦しむ人のために、難治性の痒みのメカニズムの解明し、その研究成果が有効な治療薬の開発に繋がればと高森先生は考えておられるそうです。

本日は「痒みについて(後編)」というテーマでお話をさせて頂きましたが、前回に引き続き大変、興味深い内容でした。

日常的に経験している「痒み」と言っても様々な種類があり、内臓疾患に関わるような難治性の痒みも存在するということが分かりました。