ブログ

Blog

顎変形症の分類とその顎矯正手術の方法について(後編)

2025.10.15

歯科皆様こんにちは。

本日も前回に引き続き「顎変形症の分類とその顎矯正手術の方法について(後編)」というテーマで下顎枝垂直骨切術(IVRO/Intraoral Vertical Ramus Osteotomy)、前歯部歯槽骨切り術(Wassmund法、Wunderer法、Köle法)ついてお話をします。

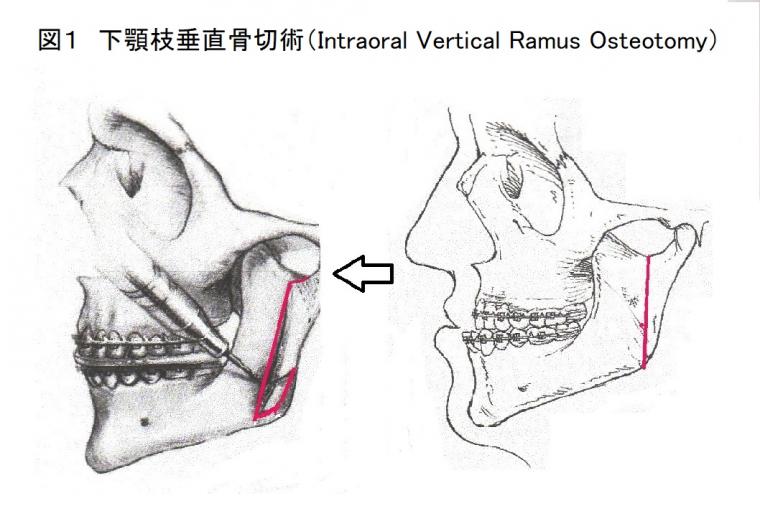

ア.下顎枝垂直骨切術(IVRO/Intraoral Vertical Ramus Osteotomy)について(図1)

(術式)

下顎枝矢状分割術(SSRO/Sagital Split Ramus Osteotomy)とともに骨格性下顎前突症に適用される代表的な顎矯正手術で、多くの施設で行われています。術式は下顎枝に縦切開を加え、前後に2分割し、顎関節部を含む左右の近位骨片、神経・血管、歯列を含む下顎体の遠位骨片と下顎骨を3つの骨片に分割する術式で、あらかじめ歯型模型上で想定した位置まで、遠位骨片を後方移動させ、近位骨片と重ね合わせて顎間固定を行いますが、下顎枝矢状分割術(SSRO/Sagital Split Ramus Osteotomy)と異なり、スクリューによる両骨片のネジ止めやプレート固定は行いません。

(利点)

・骨を切断した状態で、スクリューによる両骨片のネジ止めやプレート固定を行いませんので、顎関節部を含む近位骨片に無理な負荷が掛かりませんので、顎関節症として関節雑音を併発している患者様の約9割の方は術後には症状の消失が認められます。

・下顎枝矢状分割術(SSRO/Sagital Split Ramus Osteotomy)に比べて、術後のオトガイ神経の麻痺が少ないとされています。

・スクリューによる両骨片のネジ止めやプレート固定を行いませんので、皮膚の切開が全く必要ありません。

(欠点)

・術後は顎間固定用のワイヤーを装着した状態で2週間の顎間固定行います。顎間固定解除後、筋肉の収縮作用で下顎が後方へ下がりⅡ級傾向(上の歯並びに対して、下の歯並びが後方にズレた咬合関係のこと)になるため、顎間ゴム(Ⅱ級ゴム)を数か月間、装着します。顎位(上下の咬合関係)が安定すれば、顎間ゴム(Ⅱ級ゴム)は保定の意味で夜間使用に変更、最終的には顎間ゴム(Ⅱ級ゴム)は不要となります。

・10mm以上の下顎骨の後方移動(セットバック)症例、重度の開咬症例は適応症ではありません。

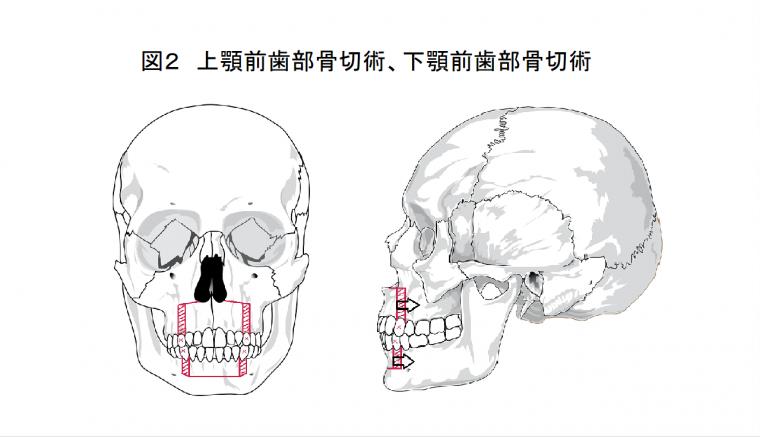

イ.上顎前歯部骨切り術(Wassmund法、Wunderer法)について(図2)

上下臼歯部の前後的、上下的、左右的(非対称)な位置関係に不正がなく、骨格性の異常が前歯部に限局した場合に適用される顎矯正術です。上顎前歯の唇側傾斜を伴う上顎前突症、臼歯部の咬合高径の改善が必要のない前歯部の開咬を伴う上顎前突症に対して行うのが上顎前歯部骨切り術となります。

(術式)

上顎両側第一小臼歯の抜歯後、小臼歯の抜歯幅を維持しながら同部の歯槽骨を垂直的に切除、硬口蓋では小臼歯幅を維持したままV字状に両小臼歯の骨切除、さらに梨状口底部への水平的な骨切りと鼻中隔下方部の切離を行い、分離した前歯部歯槽骨片を後方移動させます。移動後は約2か月間、サージカルスプリントとワイヤーによる固定を行い、顎間固定は行いません。手術法には切開線の違いから頬側歯肉に縦切開を入れ、口蓋粘膜正中から骨膜を中心部に向けトンネル状に切開を入れ剥離するWunderer法、口蓋粘膜骨膜を横断的に切開剥離するWassmund法があり、前者は直視下にて鼻中隔下方部の切離が可能ですが、後者は盲目的に上顎前歯部骨片の移動を行う必要があります。しかし、前者の場合、骨片への血液供給が唇側の粘膜骨膜からのみになるため、移動骨片が壊死するリスクを回避するため、Wassmund原法かWassmund-Wunderer法が一般的です。

(利点)

・咬合の改善とともに側貌における審美的な改善にも期待できます。

・矯正治療期間を短縮できる場合があります。

・歯槽部骨片の血流を維持しやすい。

(欠点)

・他の術式と比較し適応範囲が狭い。

・歯根周囲での骨切りを行うため、根尖周囲の損傷により隣接歯の歯髄壊死起こす可能性があります。

・鼻翼側部領域に知覚鈍麻が生じる可能性がありますが、ほとんどが6か月以内には回復します。

ウ.下顎前歯部骨切り術(Köle法)について(図2)

下顎前歯の唇側傾斜を伴う下顎前突症、臼歯部の咬合高径の改善が必要のない前歯部の開咬を伴う下顎前突症に対して行うのが下顎前歯部骨切り術となります。ちなみに下顎前歯部骨切り術と併用した上下顎骨移動術(Two-Jaw Surgery)により上下前歯が唇側傾斜した上下顎前突、前歯部開咬にも適用できます。

(術式)

下顎両側第一小臼歯の抜歯後、小臼歯の抜歯幅を維持しながら同部の歯槽骨を垂直的に切除、さらに前歯部根尖より約5mm下方より水平的な骨切りを行い、分離した前歯部歯槽骨片を後方移動させます。移動後は約2か月間、サージカルスプリントとワイヤーによる固定を行い、顎間固定は行いません。

(利点)

・咬合の改善とともに側貌における審美的な改善にも期待できます。

・矯正治療期間を短縮できる場合があります。

・歯槽部骨片への血駅供給を維持しやすい。

(欠点)

・他の術式と比較し適応範囲が狭い。

・歯根周囲での骨切りを行うため、根尖周囲の損傷により隣接歯の歯髄壊死起こす可能性があります。

・オトガイ付近に知覚鈍麻が生じる可能性がありますが、ほとんどが6か月以内には回復します。

専門的な内容でしたが本日も前回に引き続き「顎変形症の分類とその顎矯正手術の方法について(後編)」というテーマでお話しました。